Etiquetas

Antigüedad, Atenas, Bulos, Cólera, Epidemia, Explosión del Maine, Grecia, Guerra de Cuba, Herodoto, Historia, Periodismo, Peste Negra, Pisístrato, Propaganda, Siglo XIX, Siglo XX

Se ha puesto de moda hablar de fake news y tengo la impresión de que usar un anglicismo debe de aportar prestigio, porque la existencia de bulos, camelos, desinformación, propaganda… como quiera llamarse a la difusión de noticias falsas, no es algo precisamente nuevo. La única novedad es que ahora se utiliza internet, pero por lo demás nos encontramos ante un fenómeno de lo más conocido. Todo se reduce a soltar una afirmación escandalosa usando el medio que pueda darle mayor publicidad.

Y no es ya que la difusión de bulos sea algo conocido. Es que el propio bulo a veces tiene poco de novedoso. Tomemos un ejemplo: la vicepresidenta de Venezuela dice que la ayuda humanitaria que llega al país está envenenada. Grave acusación, pardiez. Sin embargo, las circunstancias por las que pasa el país hacen pensar que podemos encontrarnos ante un caso de propaganda pura y dura. Lo interesante es que hay precedentes de esa misma acusación. En mayo de 1936, por ejemplo, circuló por Madrid el rumor de que se estaban repartiendo caramelos envenenados a los hijos de los obreros, lo que provocó disturbios, quema de iglesias y contribuyó a tensar un ambiente que ya estaba bastante crispado y que menos de tres meses después llegaría al paroxismo con la guerra civil.

Para más inri, el rumor de 1936 tampoco era novedoso: en julio de 1834, durante una epidemia de cólera, surgió en Madrid el bulo de que la causa de la enfermedad era que los frailes envenenaban el agua de las fuentes públicas. Eso bastó para iniciar unos disturbios que concluyeron con el asalto a varios conventos y la muerte de casi un centenar de religiosos. Como los hechos tuvieron lugar en el siglo XIX, la violencia fue anticlerical. De haber tenido lugar en el siglo XIV habría sido antisemita. Y no es una suposición aventurada: durante la epidemia de la Peste Negra hubo en toda Europa matanzas de judíos, a los que se acusaba de haber envenenado el agua de los pozos.

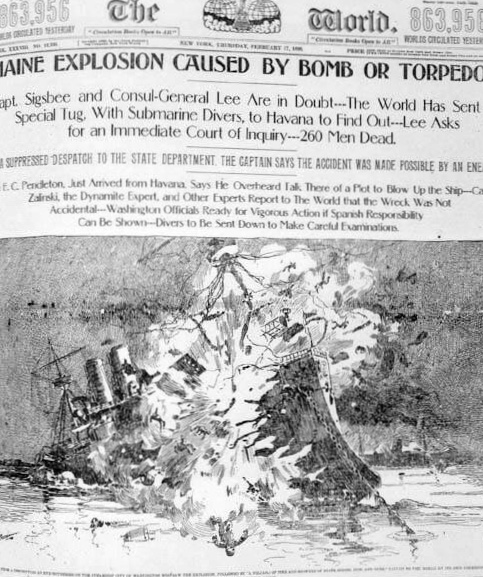

Pero estos ejemplos son de rumores más o menos improvisados y se supone que el peligro en nuestros días viene por el uso de los medios de comunicación para difundir falsedades con las que justificar acciones políticas. Eso tampoco es nuevo: en 1898 el buque norteamericano Maine sufrió una explosión, probablemente accidental, mientras estaba anclado en La Habana. La prensa estadounidense vio un filón en explotar la vena patriótica y acusó al gobierno español, entonces en guerra con los independentistas cubanos, de estar tras el incidente. Los periódicos se vendieron como churros y crearon en la opinión pública el ambiente adecuado para aceptar la intervención norteamericana en la guerra. Es famoso el intercambio de telegramas del magnate de la prensa William Randolph Hearst con un ilustrador al que había enviado a Cuba para cubrir la guerra. El ilustrador escribió que quería volver porque todo estaba tranquilo en La Habana y no había ninguna guerra sobre la que informar. El telegrama de respuesta de Hearst decía: “usted ponga las ilustraciones y yo pondré la guerra”.

Nos podemos remontar hasta muy lejos en la historia de la desinformación. Por ejemplo hasta la Grecia antigua. En el siglo VI antes de Cristo, en Atenas, Pisístrato era un maestro en el uso político de bulos y falsedades que un buen día, cuenta Herodoto, se hirió a sí mismo y a sus mulos y llegó con su carro al ágora, donde contó que le habían atacado sus enemigos y consiguió que se le permitiera llevar una escolta armada. Así formó su pequeño ejército privado, con el que pudo dar un golpe de estado y hacerse con el poder. La situación no duró mucho y Pisístrato fue expulsado de la ciudad, pero se las ingenió para volver con la ayuda de una joven particularmente alta. Con ella, a la que vistió como a un hoplita, con su lanza, coraza, casco y grebas, se dirigió en carro a Atenas precedido por heraldos que anunciaban el regreso de Pisístrato acompañado de la mismísima Atenea. Impedir la entrada al antiguo tirano era posible, pero dar con la puerta en las narices a la diosa protectora de la ciudad era impensable; y así fue como Pisístrato volvió a ejercer la tiranía. Más adelante tuvo que exiliarse de nuevo, pero consiguió volver por tercera vez y quedarse en el poder definitivamente. Lo curioso es que no sólo no abusó de él sino que sentó las bases de la grandeza de Atenas y mantuvo una alta popularidad hasta su muerte.

No hay nada nuevo bajo el sol, como se ve. Bueno, sí lo hay: este artículo, que tiene una peculiaridad. Debe de ser la primera vez que se escribe un texto sobre noticias falsas, desinformación y propaganda sin citar a Goebbels ni a la Unión Soviética. Para que luego digan que todo está inventado.