Etiquetas

Aviación, B 17, Barón Rojo, Cohete, Historia, Manfred von Richthofen, Me 163, Messerschmitt, Reactor, Segunda Guerra Mundial, Siglo XX

Lo malo de tener un blog es que se adquiere un cierto compromiso de publicar con regularidad y cuando uno adquiere un compromiso lo natural es… incumplirlo. Me había prometido publicar un artículo al mes, pero la vida real se metió por medio, complicó las cosas y el mes de diciembre pasó de largo sin artículo. Triste forma de despedir 2018.

Adquirí entonces el compromiso conmigo mismo de publicar algo cuanto antes en 2019. ¿Pero qué? Dándole vueltas recordé que la Historia de la Aviación tiene muchas curiosidades y algunas de ellas son dignas de conocerse, como por ejemplo la historia de los primeros cazas-cohete.

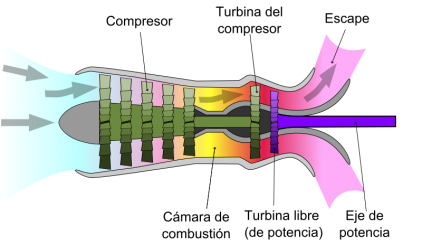

En este blog ya se habló de motores a reacción y su funcionamiento. Las primeras patentes de este tipo de motores datan de principios del siglo XX, aunque hasta la Segunda Guerra Mundial no entraron en servicio los primeros reactores porque una cosa es idear un nuevo tipo de motor y otra muy diferente contar con la tecnología adecuada para construirlo. Pero por las mismas fechas en que surcaban los cielos los primeros cazas a reacción aparecía también un avión con un tipo de propulsión diferente: el motor cohete.

La peculiaridad de un motor cohete es que no necesita tomar aire del exterior. Si en un motor de combustión la energía se obtiene a partir de la reacción química del combustible con el oxígeno de la atmósfera, en el caso del cohete la reacción química se produce exclusivamente entre los componentes que lleva consigo el cohete. Normalmente los cohetes tienen muy poca autonomía, ya que consumen el propelente a gran velocidad, pero a cambio aceleran mucho y alcanzan grandes velocidades. En los años 40, en plena guerra, merecía la pena experimentar con ellos para impulsar un avión interceptor capaz de subir en pocos minutos a las grandes altitudes a las que operaban los bombarderos, atacarlos y bajar casi al momento, habiendo derribado por lo menos uno o dos.

La Unión Soviética fue una adelantada en este concepto y llegó a construir unos pocos prototipos que incluso se asignaron a un escuadrón a mediados de 1942, aunque nunca llegaron a volar misiones de combate. En marzo de 1943 uno de los pilotos de pruebas murió en un accidente al estrellarse mientras intentaba dominar uno de aquellos aparatos a los que habían bautizado como «escobas del diablo». El accidente puso fin a un proyecto que no convencía a nadie y así la URSS, pionera en poner en servicio este tipo de avión, también fue pionera en retirarlo. Casi se podría decir que el mayor logro conseguido por esta aeronave durante su corta vida fue el de darle un título a este artículo.

Mientras tanto se hacían experimentos similares en Alemania. Con los bombarderos aliados haciendo incursiones constantes sobre territorio alemán, el concepto de interceptor cohete resultaba muy atractivo y así fue como el 13 de mayo de 1944 voló por primera vez el Messerschmitt 163 Komet en misión de combate para demostrar sus cualidades.

El Komet era un avión peculiar. En realidad era un planeador sujeto a un cohete y armado con dos cañones de 30 mm. En la foto, obtenida de Wikipedia, se aprecia un detalle curioso… o quizás sería mejor decir que no se aprecia, puesto que la peculiaridad es que el avión carece de estabilizador horizontal de cola lo que le da, junto a su corto fuselaje, un aspecto característico. Otra rareza era su tren de aterrizaje principal, que no era ni retráctil ni fijo sino un carrito que se quedaba en tierra cuando el avión abandonaba la pista. Una vez en el aire, el avión apenas tenía propelente para 5 minutos escasos, pero era tiempo suficiente para subir a 12.000 metros, atacar a los bombarderos americanos desde arriba y volver a tierra planeando, una vez agotado su combustible. Como no tenía tren de aterrizaje, tomaba tierra sobre un patín ventral. Ésta era la teoría. Aquel 13 de mayo de 1944 se vio que las cosas eran más complicadas. Cuando los radares alemanes detectaron aviones enemigos, el flamante Komet despegó, localizó un par de cazas enemigos… y el motor de combustible líquido se paró. El piloto tuvo que limitarse a planear durante un par de minutos, completamente indefenso, hasta que consiguió ponerlo en marcha de nuevo. Sin embargo estaba a salvo porque sus adversarios ni se habían percatado de su presencia, pese a que iba pintado de rojo en honor a Manfred von Richthofen. Tras lograr reencender el motor, el segundo intento fracasó porque el Komet casi se desintegra al aproximarse a la barrera del sonido y es que era un avión rapidísimo, pero no estaba preparado para el vuelo supersónico. Al menos su piloto consiguió aterrizar sano y salvo mientras los aviones americanos seguían su vuelo ignorantes de haber sido el objetivo de aquella arma secreta.

Ésta era la teoría. Aquel 13 de mayo de 1944 se vio que las cosas eran más complicadas. Cuando los radares alemanes detectaron aviones enemigos, el flamante Komet despegó, localizó un par de cazas enemigos… y el motor de combustible líquido se paró. El piloto tuvo que limitarse a planear durante un par de minutos, completamente indefenso, hasta que consiguió ponerlo en marcha de nuevo. Sin embargo estaba a salvo porque sus adversarios ni se habían percatado de su presencia, pese a que iba pintado de rojo en honor a Manfred von Richthofen. Tras lograr reencender el motor, el segundo intento fracasó porque el Komet casi se desintegra al aproximarse a la barrera del sonido y es que era un avión rapidísimo, pero no estaba preparado para el vuelo supersónico. Al menos su piloto consiguió aterrizar sano y salvo mientras los aviones americanos seguían su vuelo ignorantes de haber sido el objetivo de aquella arma secreta.

Para comienzos del verano los pilotos aliados ya sabían por experiencia que los alemanes tenían algo totalmente nuevo en el aire. Era algo rapidísimo, pero no parecía capaz de hacer virajes cerrados y, aunque la novedad era inquietante, tampoco es que hiciera demasiado daño. De hecho no hicieron ninguno hasta el 16 de agosto. Ese día, los alemanes anotaron el derribo de un bombardero B-17 por un Messerschmitt 163, pero el éxito quedó empañado por la pérdida del caza, derribado cuando atacaba un segundo bombardero. En realidad tampoco fue un éxito porque el B-17 supuestamente destruido consiguió volver a su base, aunque tan dañado que no es extraño que los alemanes lo dieran por derribado.

Los 364 cazas cohete construidos apenas consiguieron en total 16 derribos, lo que es natural, teniendo en cuenta que el avión podía volar a unos 900 Km/h mientras que un bombardero típico de la época solía moverse a unos 300 Km/h. El piloto de un Komet apenas tenía tiempo de prepararse para disparar cuando ya había dejado atrás a su enemigo. Se podía intentar apagar el motor para controlar la velocidad, pero no siempre se conseguía reencenderlo y desconectar el motor era menos conveniente que dejarlo encendido hasta agotar el combustible, ya que llevar a bordo líquido altamente inflamable es poco recomendable en caso de aterrizaje brusco. Recordemos que este avión no tenía tren de aterrizaje sino un patín, por lo que todos los aterrizajes eran bruscos. A cambio era un excelente planeador, tan bueno que hubo que modificar los prototipos para que tomaran tierra según lo previsto en lugar de seguir planeando hasta más allá de la pista de aterrizaje, otro inconveniente cuando ya no se tiene combustible para impulsarse y dar la vuelta.

En resumen, el concepto fue un fracaso y lleva a reconocer que estuvieron mucho más acertados los soviéticos al cancelar su proyecto que los alemanes al destinar recursos al suyo. Y conste que el Komet no es lo más raro que se ha hecho en aeronáutica, pero los casos extremos los podemos dejar para otro artículo, aunque ya se sabe que ningún experimento es un fracaso completo… al menos puede servir como mal ejemplo.